|

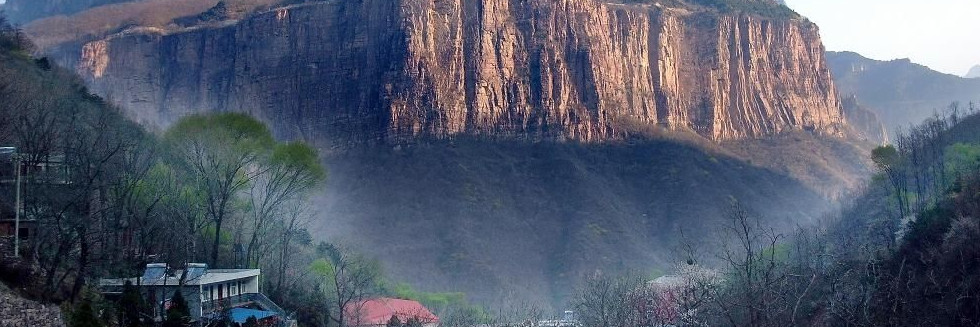

《漫步海幢街系列》之二 当年的红十字会番禺分会,究竟坐落何方?《广州市志》卷十五、《医院院志》都记载红十字会番禺分会地址在同福大街。我曾和朋友在海幢公园东邻的同福大街踏勘访问数次,发现用“同福大街X号”编的门牌已所剩无几,当时猜测:该会所在的同福大街地段可能在建设宝岗大道时被拆除。 谁知这个猜测并不准确。为核实一些早期民间团体的位置,我借阅年的《广州市市政公报汇刊公安报告》,里面有个《广州市警察区域十四年度会社调查表》,翻到“第十一区”(河南)部分,见到“中国红十字会番禺分会”的正式登记地址写着“同福西6号”。我第一反应,以为是现今的同福西路,后来冷静想想,感觉不对。年还有没“同福西路”这个路名,南华路、同福路都是年或稍迟才建成的。此时,老地图立刻派上用场。手头有一张年《最新广州市马路全图》,用放大镜一照,医院急诊大楼的位置,原来是“同福大街东约”;在今天同福西街的位置,写的是“同福西约”。广州街巷名称中常用“约”字,后来有一些换成“街”字,如“逢源北约”改为“逢源北街”。“同福西约”实际上跟“同福西街”是通用的。 (民国初期地图中的同福大街) 查阅另一张民国初年地图,有更惊人的发现。医院《院志》记载,医院是利用原海幢寺埋葬和尚骨灰的“普同塔”附近地段建起来的。这张地图直接画了一个框,里面六个大字是“普同塔和尚坟”。普同塔正对着一条南北向街巷,写的是“同福大街”;普同塔北面东西向的是“同福东约”;西边的街巷没有标注,对照年地图,是“同福西约”。到了这一步,可以说真相大白了:以往资料说红会在“同福大街”,与《公安报告》的“同福西6号”,完全没有冲突。前者,是大而言之,就如我们说广州宾馆在“海珠广场”;后者是公安局正式登记地址,要求精确,就如说广州宾馆在“起义路2号”。两者都对,只是后者更符合现代人的习惯。从宝岗大道“李福林公馆”往北走,拐进一条东西向的小巷,一派民国初年的景象呈现眼前,只是岁月流逝使青红砖墙有些“憔悴”。同福西街6号,与毗邻的4-1号、4号是精细的青砖墙。最东边的2号瓦砾遍地,不知是否准备拆除。年至今事隔88年,不能排除门牌号码会有变动。因此,现在的同福西街6号,还不能肯定就是当年的番禺分会旧址。 (同福西街6号,疑似红十字会番禺分会旧址) 那么,如今海幢公园东邻的“同福大街”又是怎么回事?我认为,大约在年前后,因建设新马路,医院旁边的同福大街被拆除重建,在其东边新开“福场路”;如今医院急诊大楼与同福西街之间的宽阔通道,则是原同福大街南段的遗存;而海幢寺侧(紫来街正对)的街巷,被重新命名为同福大街。 历史还原 中国红十字的革命传统出自广州 说起中国红十字事业史,主流著作都会对年成立的“上海万国红十字会”津津乐道,对广州则大多略而不提。上海这个红十字会,由清廷官僚沈敦和与英国传教士李提摩太联合发起,后来由盛宣怀、吕海寰这些高官出任会长,具有清廷官方与来华西人共同控制性质。这是中国红十字事业的“官方”传统。 (同福西街南边的二层洋楼) 广州的红十字事业,从一开始就带有强烈的反清、抵制外侮的民主革命色彩,中国红十字会的革命传统出自广州。医院习医的孙中山,年伦敦蒙难后,受伦敦红十字会医生柯士宾委托,将柯氏所著《红十字会救伤第一法》译成中文在英国出版。这是红十字会最早的中文文献之一。年上海《申报》刊登《中国宜入红十字会说》一文,指出“孙文所译《红十字会救伤第一法》亦颇有用。”(池子华、郝如一《孙中山与〈红十字会救伤第一法〉》,载《中国红十字会百年往事》)此时,清政府还在通缉“逆党孙文”,《申报》却公然为其张目,清廷不以为忤,或者根本就想不到这是同一个人?年成为中国红十字事业的起步年份,原因是日俄战争的爆发。日俄两国在中国土地上厮杀,对东北人民生命造成极大危害。沈敦和在上海发起成立东三省红十字普救善会,但无法取得日俄交战双方认可,改为上海万国红十字会。 (张竹君像) 年3月,广州奇女子张竹君只身来到上海,这也是中国红十字事业史上一件大事。张竹君出身官僚家庭,医院学医,是孙中山的“师妹”。医院附设西医学堂是中国近代革命的摇篮,孙中山、郑士良均出自该校,“东西药局”合伙人尹文楷是学堂助教。张竹君年毕业,随即在广州河南漱珠涌侧创办“医院”,施医赠药;同时又创办育贤女学,致力于妇女教育。张竹君是中国妇女解放运动的先驱。她在广州行医时,每天西装革履,乘坐四人抬的藤轿,在轿上看英文书,前呼后拥;有时还把脚伸到藤轿外面晃荡,路人为之侧目。她故意作出这种姿态,只是想表明妇女拥有与男子平等的权利。张竹君为何突然离开广州到上海?当时有传言,她因为惩罚女学生引起风波而出走。据她事后自述,则是“鄙人当时被本身官绅急命至沪。”实际上,她是准备经上海到日本加入日本赤十字会,赴东北战场担任救护;抵达上海之后,被人劝阻留了下来。这在革命党人秦力山主编的上海《大陆杂志》年第3期中有明确记载。此后,她医院学、医院。 (黄兴夫人徐宗汉像) 年武昌起义爆发,黄兴从海外归来准备前往武汉指挥战事,苦于无法突破清廷的封锁。黄兴夫人徐宗汉,是张竹君的挚友,当年同在广州共同鼓吹新学,后来投身革命。张竹君正在筹组红十字救护队,闻言当机立断,把黄兴化装为救护队员,掩护他顺利抵达武汉。张竹君领导的救护队,救治大量伤兵,为辛亥革命胜利立下大功,得到中华民国临时政府的嘉奖。 创始人马达臣 (粤东红十字会创始人马达臣像) 张竹君年离开广州,她创办的医院难道就废弃了吗?非也。医院由粤东赤十字社接办,赤十字社的创始人是马达臣和伍汉持等人。年,赤十字社改名为粤东红十字会,通过两广总督咨部核准立案。马达臣是年广州抵制美货运动的主要领导人。迩时美国排华愈演愈烈,华侨冯夏威自杀以警醒国人,上海、广州等地商民发起抵制美货活动。广州返美拒约运动的领袖,是红十字会创始人马达臣、《时事画报》主力画家潘达微(潘信明)、民国元年担任同盟会广东支部长的夏重民烈士。 (龟抬美人图) 适逢美国总统女儿雅丽丝和陆军部长计划来广州访问。《时事画报》同仁绘成《龟抬美人图》,画出四个乌龟抬着一个洋装女人,意思是谁抬美国人谁就是乌龟。那时陆路交通除了步行,就是坐轿。马、夏、潘三人将这幅漫画四处张贴,并到处演说,轰动全城,广州轿夫都拒绝给美国人抬轿子。两广总督岑春煊迫于外交压力,逮捕马、夏、潘三人。 (迎接马达臣出狱场面) 广州绅民强烈抗议岑春煊媚外行动,开展营救,三人最终得以出狱。从《时事画报》一幅漫画,我们可以看到,为数上千的学生到南海县署欢迎马达臣3人出狱,马即席发表演说。年,停泊在大沙头的妓艇发生火灾,延烧船只30多艘,被烧、溺水者达数百人。马达臣闻讯,率领红十字会同仁前往现场施救,捞起溺水者9人,当场救活8人,条理井然,忙中不乱,媒体评价很高。(年2月7日《申报》)年,武昌起义爆发后,马达臣奉孙中山之命,带领红十字会医护人员多人前往上海、南京一带参加北伐。救护队参加了徐州、宿县等地的战场救护,马达臣日夜勤劳,积劳成疾,不幸病逝。广州市红会对这位创始人的生平,似乎没有做过深入的研究;我们今天能找到的,都是十分简单的介绍。 话你知 孙中山“博爱”是题给番禺红十字会的 广州红十字会名称历经改变,年改称中国红十字会广州分会河南支部,年改称中国红十字会广东河南分会,年叫中国红十字会番禺分会,实际是今天广州市红十字会的前身。年,孙中山开府广州,宋庆龄动员番禺分会组织医疗队开赴粤北前线,并出任番禺、南海、顺德三个红十字会名誉总裁。大约就在这个时候,宋庆龄请孙中山给番禺红十字会题词,孙中山挥毫写下“博爱”二字。 (孙中山先生“博爱”二字的墨宝) 这“博爱”两字墨宝,后来被中国红十字会用作会刊的名字,印在会刊封面。孙中山题字的顺序,是横行自右至左,这是中国书法传统习惯;红会却把两个字颠倒过来,丧失了真面目。《博爱》杂志的封面设计十分花哨,经常印一个时髦女郎在上面,与孙中山题词的本意相距甚远。红会对自己的形象看来并不太在意。孙中山泉下有知,看到自己的题词被颠倒,不知会不会跳起来说:“反了!反了!”说起中国红十字事业史,主流著述都会对年成立的“上海万国红十字会”津津乐道,对广州则大多略而不提。鲜为人知的是,广州的红十字事业,从一开始就带有强烈的反清、抵制外侮的民主革命色彩,可以说,中国红十字会的革命传统出自广州。孙中山年手书“博爱”题词,是赠给红十字会番禺分会的,宋庆龄时任该会名誉总裁。该会前身粤东赤十字社,与上海红十字会同在年成立,年改名为粤东红十字会,是中国最早的两个红十字会之一。创始人马达臣,是年抵制美货运动领导人,年武昌起义后受同盟会之命率领医疗队北上江苏,积极参与战场救治,因积劳成疾病逝于南京。 北京中科白癜风医院南昌白癜风专科医院欢迎转载,转载请注明原文网址:http://www.henanshengzx.com/hnzx/6197.html |

------分隔线----------------------------

- 上一篇文章: 现存最详尽准确的元朝疆里总图

- 下一篇文章: 水脉丝路