|

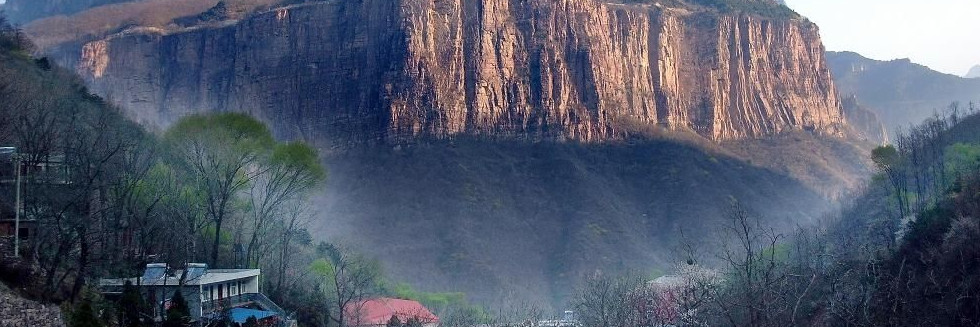

河套古时,黄河进入河套平原后,分为南北两条河。南河略向北绕后又缓缓南移,形成一张巨大的弯弓;北河转北后,穿过乌兰布和沙漠,又在狼山脚下调头,沿阴山南麓蜿蜒东流,流至明安川一带受阻,骤然转而南流,在西山咀下与南河汇合。黄河流成的“几”字弯内形成了大片冲积平原,被称之为河套。南北两河间的地域是狭义的河套,通常称为后套。年,北河断流,后套便以黄河为南界,临河地处后套。 《明史·地理志》对河套概念作了诠释:“北有大河,自宁夏卫东北流经此,西经旧丰州西,折而东,经三受降城南,折而南,经旧东胜卫,又东入山西平虏卫界,地可二千里,大河三面环之,所谓河套也。”这是古文献中对河套的定义,也是目前对河套概念的权威解释。 临河临河,作为一个约定俗成的地名出现,其时代比河套名称还要久远。战国时期,匈奴崛起于大漠南北。匈奴兵强马壮,逐步占领了包括今河套在内的北方广大地区,阴山南北皆匈奴牧地。秦统一六国后,始皇帝派大将蒙恬“将十万之众北击胡,悉收河南地”。“河南”即黄河以南。当时的黄河主流在阴山脚下,沿阴山山麓东流,称“北河”。所谓“河南地”,即北河以南地区,亦即今之河套地区。秦收复河套地区后,“因河为塞,筑四十四县城临河,徙适戍以充之。”由此可见,最早的临河县是个泛指的概念,类似于今之“河套”。沿黄河北河所筑的四十四座县城,统称为“临河县”城。也就是说,最早见于史记的临河县,其地理位置临近北河,故名临河。遗憾的是,秦时所筑四十四座县城的具体名称史无所载,今无从知道。《中国历史地图集》秦朝疆域全图上标有“临河”县址,其位置正在阴山脚下,黄河之畔,可以看作是临河县最早设置的地理坐标。 五原五原地名源于夏朝。传说在四千多年前,天下洪水泛滥,大禹采取疏导的办法,防治洪涝灾害。水势减退后,高埠处现出若干个丘状原所,其中有五个原所规模较大,当地居民在原所上开田、造屋、生息、耕作,渐渐的人们将这五个比较集中的原所地带唤作五原。 份子地份子地,位于巴彦淖尔市临河区原古城乡旧东渠东边。据说在清朝同治年间,湘军镇压回民反抗,设防于后套。因军纪败坏,骚扰百姓,农事荒芜,渠道废弛。在这块低凸不平、芦草丛生的盐碱地里,分布着大小壕沟、房屋废墟以及打碾粮食的场面残迹,这应该就是份子地的雏形了。年,居住于此地的人们拓荒开垦,开挖了永济渠的支渠旧东渠,同时在旧东渠南侧从西向东开挖了20条小支渠,每一里开一条,分别叫一份子渠、二份子渠……二十份子渠。农民沿着旧东渠南侧居住,耕种渠南的土地,居住在几份子渠就叫几份子村。人们把20条份子渠浇灌的地方统称为份子地。百川堡“九一八”事变后,日本侵略者向华北、内蒙扩张侵略。国难当头,晋绥公署主任阎锡山为积蓄力量,抗击日寇,同时实践自己“存在就是真理”的哲学理念,把河套地区作为自己扩充实力、就虚避实的后方基地。于是,划拨部分官兵进入河套屯田。年以后,河套屯垦区共建起17处新村。各新村统一建筑形式:村公所(即乡)建于中心,四周房屋安排分为房舍、仓库、栅栏等。各排房屋的四面筑城堡,挖壕沟,四角筑炮台,用以自卫。为了铭记阎锡山“屯垦实边”的德政,屯垦军官们在早已破落的祥泰魁商号东侧(现临河新华镇所在地),修建了一座高5米的城堡,命名为“百川堡”。“百川堡”建成于年,堡内有砖瓦房舍百余间,花卉温室各一所。城桓四周和马路两旁都栽种杨柳树。内有办公室、会议室、库房、食堂、宿舍等。因阎锡山字叫“百川”,故以此而命名。 北京中医白癜风医学研究北京治疗白癜风的专业医院欢迎转载,转载请注明原文网址:http://www.henanshengzx.com/hnxx/6191.html |

------分隔线----------------------------

- 上一篇文章: 管彦波丨明代的舆图世界天下体系与

- 下一篇文章: 天津记忆西开范围及其演变过程