|

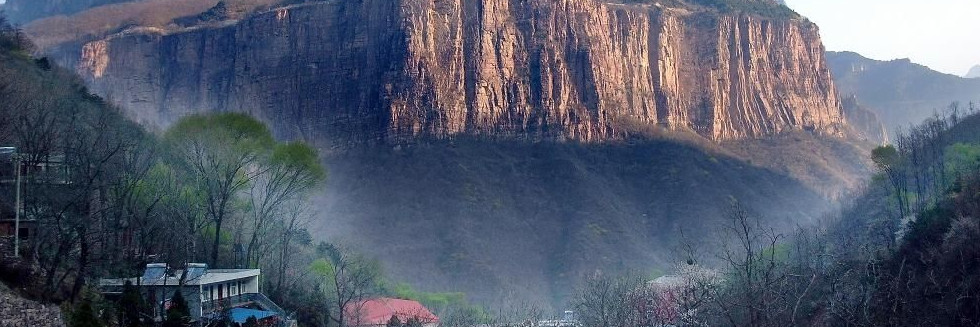

馬王堆三號漢墓出土的《居葬圖》 文/董珊 長沙馬王堆三號漢墓出土的一幅帛圖,目錄見《長沙馬王堆二三號漢墓(第一册)》90頁第47種,出土整理編號“東57-6(42)”,歸入“其他”類,稱“《城邑圖》(或稱《街坊圖》、《園廟圖》)”。 此圖首次著錄在《中國古代地圖集(戰國——元)》(以下簡稱“《地圖集》”)第28、29號,後者是城郭部份的摹繪圖[1]。韓仲民先生在《地圖集》的“圖版說明”(2頁)以及書後收錄的《關於馬王堆帛書古地圖的整理與研究》一文中(24頁),對此圖有比較詳細的說明[2]。該圖又著錄在《馬王堆漢墓文物》頁,有簡略說明[3]。下面根據上述著錄中的說明,結合新的觀察和研究,先將該圖的情况重新描述如下。 此圖原與《卻谷食氣》、《導引圖》同在一幅長帛上,原以一塊長木片爲軸卷起,而不是折叠存放。此圖位於《導引圖》後,出土時破損十分嚴重,經初步拼復,並從長帛上單獨割出,成爲長52釐米,寬52.5釐米的一幅(圖一、圖八)。全圖的下部邊緣原用黑綫縫綴,右邊和下邊黑綫上有黃顔色的粗綫條,似用以劃定全圖的右、下兩邊界。原圖曾卷折成十層,每層皆有深褐色的條狀滲印。今圖中有三處空白,是拼復時曾將《導引圖》的殘片誤植於此,後來被挖掉而未補。 圖一:《居葬圖》 圖八:《居葬圖》摹本(董珊摹) 圖中所繪的是山丘和城郭的平面圖,兩部份之間空曠無物。據後文考述,圖的方向是上南下北,以下描述就指稱其方位。 山丘繪在南部,用內畫席紋的封閉曲綫表示山丘範圍(圖二)[4]。在山丘中部偏西處有“甲”字形空白,應即墓穴(圖三),墓穴內的南四分之一塗爲黃色。圖中墓壙縱橫各2.5釐米,墓道縱0.9、橫0.7釐米。在墓道內有六字“羨袤十丈二尺”(圖四),可能因爲字迹太小,過去從未得到辨認。在墓穴東側偏北處,有一個縱1.0、橫0.7釐米的長方形小墨框。墓壙南方偏西處也有一個長方形小墨框,縱0.8、橫0.6釐米;在墓壙西北角,有兩個邊長0.7釐米的正方形墨框。以上四個小墨框內都塗淺朱色,露出下面的席紋。另外,在墓穴外的東南、東、東北,繪有三道黃色粗綫;在墓穴外西側山丘之外,也有一道黃色綫條。這些黃色綫條似乎與陵園之圍墻有關。 圖二:《居葬圖》的山丘部份 圖三:《居葬圖》墓穴部份 圖四:墓道題記 城郭在圖的北部,縱18.8釐米,橫20釐米。西部是城,東部爲郭。(圖五)。楊寬先生曾經指出,從西周到西漢的中原都城制度,都採用西城連接東郭的佈局[5]。帛圖中所見東郭與西城相連,符合常制。 圖五:《居葬圖》城邑部份 東郭是東、南兩段構成曲尺形的墻垣,墻垣皆用較細的墨綫勾畫,其內部無建築物。此外,西側城外也有一段墻垣,似亦可看做外郭的一部份。 西城是一座有東、南、西三面墻垣的大城,城內北側是一座分佈著三座宮殿的宮城。在城墻上及城內繪有門和闕兩類建築物的符號,闕是高臺建築,有的在城中成對分佈,單獨位於墻垣上的則可稱爲角闕或望樓。因爲這些門闕符號均朝向城外,所以可將圖中的外郭、大城、宮城三者區分開來。 大城南部的東、南、西三面都有門,南門是重樓式建築,南門內和西門內皆有巷。西墻中部之巷口有一對闕,大城南部中央有兩對闕,城垣東南隅、南內垣近南門處各有一座望樓。城內東南區域分佈兩座門闕式的建築物。另外,在大城內繪有兩條較粗的黃色綫條,不知其所繪爲何。 宮城有獨立的南垣和西垣。一道南北向的墻分隔宮城爲東、西兩區。東區有南大門和東門,其東南隅和西南隅各有一座望樓,西區的東南隅及南垣正中也各有一座望樓。東區庭北繪有一長方形墨綫方框,縱3.5釐米,橫7.4釐米;西區北側繪有兩個墨綫方框,一個與東區之方框相連,縱4.7釐米,橫3.8釐米;另一個是正方形,縱橫2.8釐米,獨立於西區中西部。這三個方框內均塗以厚重的朱砂,十分醒目,應該表示三座主要宮殿。 關於這件帛圖的性質,韓仲民先生稱爲“園寢圖”,說:“據初步分析,此圖內容可能是軑侯利蒼的墓塋和城邑。‘甲’字形係墓壙及墓道,上部紅色方框爲墓頂或墓側的享堂一類的建築,下部爲城邑或祠廟。”又在《關於馬王堆帛書古地圖的整理與研究》一文中說“此圖應屬於《周禮·春官》所記載的‘辨其兆域而爲之圖’的陵寢一類的建築圖,‘甲’字形的空白,當係墓壙及墓道;城垣及建築可能是宗廟。”《地圖集》後附鄭錫煌撰《中國地圖學史大事記》則稱此圖爲“莊園圖”。徐蘋芳先生撰文認爲此圖是“中國現存時代最早的城市圖。”[6]《馬王堆漢墓文物》繼承徐說,並認爲:“所繪也許是西漢初年臨湘(即今長沙)城。” 我認爲韓仲民先生的看法較爲正確。但是在過去的四十年中,此圖以及韓仲民先生的看法顯然沒引起學術界的足够重視。現在看來,圖中所繪山丘應即馬王堆,其上的甲字形墓穴即二號墓,城郭是馬王堆三座漢墓的墓主生前所居。下面來做些討論。 圖六:馬王堆一、二、三號墓的平面分佈圖(據《長沙馬王堆二三號漢墓(第一册)》圖二改繪) 爲與帛圖相比較,將《長沙馬王堆二三號漢墓(第一册)》圖二的“馬王堆一、二、三號墓的平面分佈圖”改爲上南下北的方向(圖六),就不難發現二者之間的共同點:1、帛圖西側山丘形狀與馬王堆西側相近,而且馬王堆二號墓位於馬王堆的西側,圖中墓穴位於山丘的偏西側,位置也相符合。七十年代發現馬王堆漢墓時,馬王堆地形是臺地上有兩個中部相互毗連的土丘,西部是二號墓的封土堆,東部是一號墓的封土堆。在馬王堆三座墓葬中,二號墓年代最早,墓主爲利蒼,死於呂后二年(公元前年);三號墓墓主為利蒼之子,據孫慰祖先生復原墓中出土封泥,其名爲“利狶”[7],葬於漢文帝十二年(公元前年);一號墓墓主為利倉之妻辛追,死亡時間又晚於三號墓數年。此圖出於三號墓,繪圖的時候在馬王堆上只有二號墓的封土堆,因此圖中僅表現了二號墓封土堆的北坡,與後來一號墓、二號墓兩個封土堆並列的地貌有所不同。2、墓道的方向相同,皆是北向。可確定此圖的方向是上南下北,與馬王堆帛書《地形圖》、《箭道封域圖》(舊稱《駐軍圖》)相同[8]。3、墓道的長度近似。二號墓曾遭盜掘破壞,考古發現了九米長的一段北墓道,發掘報告根據坡度推算,墓道原長在20米左右。而帛圖注記文字“羨袤十丈二尺”,“羨”即墓道,或稱“羨道”[9]。“袤”,《說文解字·衣部》:“袤,衣帶以上。从衣、矛聲。一曰:南北曰袤,東西曰廣。”這種用法的“袤”和“廣”也見於馬王堆帛書《府宅圖》(舊稱《小城圖》)。按秦漢一尺爲今23厘米折算,“十丈二尺”即尺折合23.46米,大體符合發掘報告所推算的20米之數。另外,文字書寫的行款也可說明帛圖的方向。 需要注意的是,帛圖拼綴情况不夠理想。圖中有些拼綴位置尚有疑問的殘片,繪有另一墓壙或墓壙一角,似乎說明原圖中已規劃三號墓或一號墓的位置。另外,漢代的繪圖比例不精確,二號墓下葬之後兩千兩百年來馬王堆的地貌也有所改變,這些因素,都影響了帛圖與馬王堆漢墓的平面分佈圖的進一步比對。但無論如何,從地形、墓壙位置、墓道方向和長度以及相對年代等方面,可以斷言帛圖中所繪的墓穴即馬王堆二號墓。 以上述情况爲定點,下面來討論圖中的城郭。今馬王堆北距瀏陽河約4公里,帛圖中城郭在馬王堆山丘北面,則此城郭應位於馬王堆與瀏陽河之間(圖七)。 《馬王堆漢墓文物》認爲:“所繪也許是西漢初年臨湘(即今長沙)城。”大家知道,軑侯的職官是長沙王的丞相,其官署應位於長沙(臨湘)城內[10]。但戰國秦漢時的臨湘古城位於馬王堆之西[11],而帛圖所見城郭在馬王堆北面,位置不合。 圖七:臨湘城與居葬圖關係示意圖(據《長沙馬王堆二三號漢墓(第一册)》圖一改繪) 馬王堆是軑侯的家族墓地。軑侯爵爲列侯,他名義上的封地即漢軑縣,在今河南光山縣西五十里的仙居店之北四十里[12]。但軑縣與長沙馬王堆相距遙遠,况且軑侯對軑縣只是食邑,並無實際控制,因此,帛圖所見也不會是軑縣城。 根據古代官吏制度,作爲封君有封邑,出任官職的封君還另外享有國都附近的專屬領地。這種領地可供官員住宿和齋戒沐浴,稱“朝宿之邑”或“湯沐邑”,後來演變爲僅收取賦稅以爲奉養,稱“奉邑”[13]。三種名稱雖然不同,但有相同的源起。可供居住的領地,可以看做是官員的私宅邑。長沙丞相軑侯在長沙國內的私宅邑,可能就是帛圖所見之城。在帛圖宮城內用塗朱砂方框表現的三座宮殿,是此圖的重點,最好的解釋應即馬王堆三座漢墓墓主生前之住所。 從圖中馬王堆和城郭的相對比例和距離來看,其大城約爲馬王堆山丘面積的兩倍,規模不大,似可符合軑侯私宅邑的規模。以上對城郭位置和性質的推測,尚有待當地歷年考古資料的檢驗。 根據上述看法,這幅帛圖是馬王堆二號墓和軑侯私宅邑的平面圖。《史記·秦始皇本紀》後附《秦紀》記載了歷代秦君的居處和葬處,居處常常稱宮寢名,葬處也大多比較詳細,例如說秦景公“居雍高寢,葬丘里南。”因此,馬王堆三號墓出土的這幅帛圖,就是以平面圖的形式表現軑侯家族生前所居城郭宮寢和死後所葬陵墓園寢的相對位置,可以命名爲“居葬圖”。 最後討論一下圍繞在二號墓東、西、南三側的四個淺朱色小方框的性質。我認爲這有可能是二號墓的外藏坑[14]。但在考古報告中並未提及二號墓有外藏坑。漢代諸侯王陵墓壙外常常設有外藏坑,從山東章丘洛莊漢墓多個外藏坑的開口層位各不相同來看,外藏坑與墓壙不一定同時修建[15]。馬王堆三座墓,都是在生土上先堆築夯土台,再從夯台向下挖墓壙,下葬後再堆起封土,封土堆的下半部份也經夯築。二號墓封土上三個盜洞的位置與帛圖所見的四個小方框幷未重合。這樣看來,外藏坑似未被盜。若帛圖所示四個外藏坑的開口在夯土臺上,那麽,在二號墓周邊再作鑽探與發掘,似仍有可爲。 湖南省博物館喻燕姣研究員重新掃描了帛圖並提供了帛圖的細節照片,謹此致謝。 /4/2 附註: [1]曹婉如、鄭錫煌等編《中國古代地圖集(戰國至元代)》,文物出版社,年7月。 [2]此文又收入韓仲民《砥礪集》-頁,國際文化出版公司,年12月。 [3]傅舉有、陳松長編著《馬王堆漢墓文物》,湖南出版社,年。 [4]這種以席紋表現山丘的方式,又見馬王堆帛書殘片(編號殘-3)和《木人占》的倒印文。 [5]楊寬《中國古代都城制度史研究》,上海古籍出版社,年12月。 [6]徐蘋芳《馬王堆三號漢墓出土的帛書“城邑圖”及其有關問題》,李學勤主編《簡帛研究》第1輯,法律出版社,年10月,-頁。 [7]參看孫慰祖《馬王堆三號墓墓主之爭與利豨封泥的復原》,《上海文博》年第2期,40—43頁。陳松長《馬王堆三號墓主的再認識》,《文物》年第8期56-59頁下轉66頁。孫慰祖《馬王堆漢墓出土印章與封泥之再研究》,《湖南省博物館館刊》第1期,年7月。 [8]李零《說早期地圖的方向》,《中國方術續考》,東方出版社,年10月,-頁。舊所稱《駐軍圖》改稱《箭道封域圖》,其說見邢義田《論馬王堆漢墓“駐軍圖”應正名為“箭道封域圖”(增訂稿)》,收入邢義田《治國安邦——法制、行政與軍事》,中華書局,年,-頁。 [9]參看宗邦福等主編《故訓匯纂》,商務印書館,年,頁。 [10]軑侯官署可能另有其圖,或即顧鐵符、傅熹年兩位先生曾拼綴馬王堆三號墓中的一幅《小城圖》(今更名爲《府宅圖》),參看傅熹年《記顧鐵符先生復原的馬王堆三號帛書中的小城圖》,《文物》年第6期,49-55頁。《府宅圖》中有很多吏舍,顧、傅兩先生認爲從佈局看是子城或衙城。傅先生文章說:“我和顧先生都懷疑此圖可能是軑侯之城,或雖非實有,但按侯國體制可以擁有一個這樣規模的城,因而畫在帛上隨葬的。”傅先生文章又提到本文所討論的這幅圖,稱爲“導引圖下的小城圖”。今比較《府宅圖》和《居葬圖》的宮城,所繪不是同一座城。 [11]黃盛璋《有關馬王堆漢墓的歷史地理問題》,《歷史地理論集》,人民出版社,年,頁“漢臨湘城與明清長沙城關係示意圖”。 [12]黃盛璋《有關馬王堆漢墓的歷史地理問題》,《歷史地理論集》,人民出版社,年,頁。 [13]陳偉指出,包山楚簡所見的“州”分佈在國都周圍,規模相當於里,其中相當一部份是官員的奉邑,而很多有奉邑的官員是另有封地的封君。見《包山楚簡初探》,武漢大學出版社,86-93頁。《史記·孟嘗君列傳》記載孟嘗君封邑薛,又有奉邑,臨淄齊故城出土陶文有“孟棠陶里”(《古陶文彙編》3·-,中華書局,年)應即屬孟嘗君在臨淄的奉邑。奉邑與《周禮·地官·載師》記載的官員采邑的性質類似。 [14]參看馬永贏《談談“陪葬坑”的定名問題》,《文博》年第3期,46-50頁。俞偉超《漢代諸侯王與列侯墓葬的形制分析》,載《先秦兩漢考古學論集》,文物出版社,年;李如森《漢代“外藏椁”的起源與演變》,《考古》年12期;劉振東《中國古代陵墓中的外藏椁──漢代王、侯墓制研究之二》,《考古與文物》年第4期。 [15]劉瑞、劉濤《西漢諸侯王陵墓制度研究》,中國社會科學出版社,年,-頁。 作者介紹:董珊,年生。北京大学考古文博学院副教授。主要研究方向为出土文献和古文字学,兼及先秦两汉历史与考古。出版专著有?简帛文献考释论丛?(上海古籍出版社年)、?吴越题铭研究?(科学出版社年),并在?文物?、?考古?、?考古学报?等期刊发表论文数十篇。 本文原已經發表在《長沙馬王堆簡帛集成》(中華書局,年6月),感谢董珊老师授权“学衡”转刊 如果您喜欢我们的文章,欢迎与朋友分享!阅读更多原创文章,请长沙治白癜风最好的医院昆明白癜风医院

|

------分隔线----------------------------

- 上一篇文章: 中国古典家具游览地图日本正仓院国立博

- 下一篇文章: 热烈祝贺我校教师荣获河南省民办教育模范