|

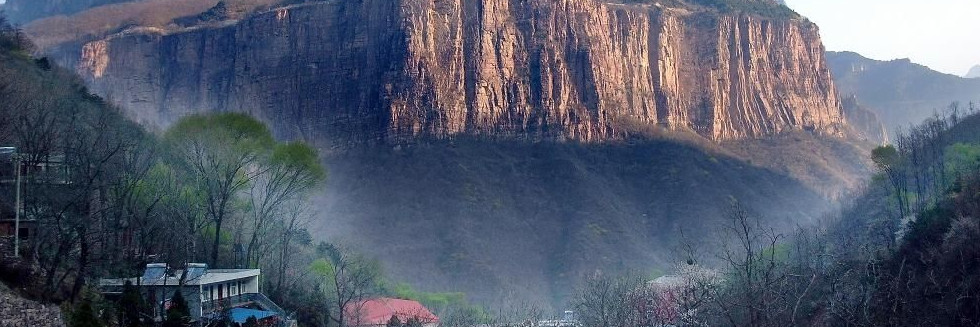

你还记得震惊国人的河南省淮阳县粮损事件吗?你还记得轰动全国的淮阳县粮食局长雇凶杀人案吗?你想知道是谁捅开这起黑幕的吗?你想知道新闻背后的精彩故事吗? 回顾那起触目惊心的奇冤奇案,回味那段胆颤心惊的采访经历,西部老齐就是新闻亲历者,西部老齐就是“齐鸣”,西部老齐就是搅起这起新闻波澜的“操盘手”...... ·再粗的大腿也要拧几下 怀着对家乡的眷恋,怀着在河南媒体施展拳脚的想法,年8月,我从广东商报辞职回到河南老家郑州,受河南城乡经济报之邀加盟该报。谁知第一篇报道,竟成了我离开河南的主要原因。 大概是8月中旬的一天,在一次朋友聚会时,认识了原淮阳县粮食局副局长李庚海的外甥女李晓英。她向我叙述了舅舅如何险些被人暗杀,杀错了淮阳县太昊陵博物馆副馆长霍进善的离奇故事。出于职业的敏感,决定与她一起去淮阳探个究竟。 记得那天下着雨,我开着自己的松花江面包车,拉上一位同事,我们三人风雨兼程赶到了淮阳县城。 在淮阳县西关李庚海的家中,他泪汪汪地向我们诉说粮损事件的来龙去脉和大难不死的传奇经历。他的家与郝瑞端的家仅一墙之隔,邻居反目成仇,到底是什么原因呢?原来,李庚海也并非等闲之辈,他哥哥李庚辰是淮阳县老县长,侄子李虎是淮阳县公安局交警大队队长。同时,他自己与淮阳县委书记李华亭私交甚密。李庚海明确告诉我,郝瑞端要杀他的原因是怀疑他向国家有关部门和李华亭告了状。 当天,我们在李庚海家吃了捞面条。其间,我向李庚海提出了采访李华亭的要求。李庚海说,他不会接受你的采访的,你们记者胡说八道让他成了上访户,他恨你们记者屁都恼臭了。 记者有这么让人讨厌吗?一定要会会这个与我们为“敌”的下台县委书记。李庚海被我的诚意所打动,答应我去看李华亭,唯一条件是先不要暴露记者身份。 李庚海电话联系好后,我们驱车西华县城直奔李华亭家。也许当时太招摇,我的烂面包车上还贴着“新闻采访”的大字。距李华亭家两千米开外,我把面包车藏了起来,我们步行走到李华亭家门口。 敲开门,李华亭给我的第一印象是:头发稀少,脑门很亮。我在年12月30日,中央电视台《焦点访谈》中“见”过他,当时播出的《仓储粮是怎样损失的》在全国引起轰动。 李庚海告诉李华亭,我是他雇的司机。可我衣服包着的相机露出了带子,被李华亭看出了破绽。他说,你是记者吧?我说不是!“什么不是?家伙都露出来了”。李华亭说完,“嘭”的一声把我关在门外。 当时,我气得火冒三丈。心想:这样的县委书记一点涵养都没有,同行曝你光一点都不亏! 我敲门,他不开,只听他在院内大骂李庚海的声音,同时,也听到李庚海帮我吹嘘,说我是刚从广州回来的记者,是党员,当过兵,有多么厉害…… 我忍气吞声大叫:“李书记,你这是弄啥嘞,到恁家门口了也不让进门喝口水嘛?” 一句“弄啥嘞”李华亭开了门。他说:“你当过兵?听你口音也不远哪,你是哪里的?” 我告诉他:“当过兵,比起您是新兵蛋子,离恁家三十里地太康县板桥哩!” 或许是战友,或许是一句乡音,拉近了我们之间的距离,李华亭勉强让我进了大门,坐在院子中,开始了不是采访的“拉家常”。 像李华亭这样的领导干部,对组织的依赖性特别严重。他讲述了自己历时三年上访,往返北京、郑州之间,穿梭于国家有关部门的申诉经历,但他没有去过一家媒体去投诉。他认为中央电视台和河南电视台都定调了,没有任何一家媒体,没有任何一个记者,再敢碰这个话题,胳膊啥时候都拧不过大腿! 他还欣慰地告诉我:“现在不需要记者介入了,去年10月16日,朱*镕*基总理收到我的申诉信,作出了重要批示,要求国家有关部门核实查处,我的问题很快就能解决啦!” 谈起中央电视台《焦点访谈》的报道,他沉重地说:“一篇报道可以断送一个人的一生,我就是最好的例证。这个节目播出当晚,国务院某副总理打电话给李*长*春书记(时任河南省委书记)说,这个县委书记一副官僚主义的嘴脸,还能胜任吗?还能用吗?随后在年元月17日,中央周口地区纪律检查委员会撤销了我淮阳县委书记的职务。我与媒体打交道都非常谨慎,没想到这次却栽在了中央电视台手上,我成了千夫所指的官僚,成了败坏国家财产的祸首,问题都捅到天了,我还上哪说理去?” 的确,在当时报章上都是淮阳县粮损事件和李华亭的负面消息,没有一篇粮损事件的真相报道。我问他还有没有信心把粮损事件内幕捅出去?“没信心,我对中国的媒体没信心,权威不过中央电视台,除非你是人民日报的,更何况你们小报小记者能拧过大腿吗?”李华亭摇头叹气地说。 我坚定地说:“虽然我是小报小记者,但我的新闻理想不小,挖掘真相的本事不小(吹牛),较量权威的勇气不小,我愿试试!” 李华亭是年入伍的老兵,他在我眼里就是老班长,军人的血性和情感,他决定让我碰碰“运气”,配合我做好采访,调查一下他到底是不是一个“坏官”...... 第二天,我去周口市找到了我的战友范增玉,时任周口地区行署副秘书长。我们俩相识于年10月,当时,我们去北京军区战友报社送稿,住在军区政治部招待所同一个房间。他是年从郸城县入伍,在北京军区河北赤城某部做新闻报道员,我在北京军区炮兵北戴河某部做新闻报道员。两人都是周口人,都是新闻同行,交往一直没有中断。 范增玉这个名字大家不会陌生吧,年3月升任国务院扶贫办外资项目管理中心主任(正厅级)。年4月,因原铁道部刘志军案关键人物丁书苗,被北京一中院以受贿、贪污、诈骗三罪判处死缓。 当时范增玉告诫我不要参与周口的事,周口的水太深。李华亭是个有争议的人物,郝瑞端的势力太大,哪家媒体都不愿趟这个浑水,你我都是在部队做新闻报道出身,咱们几斤几两应该掂掂...... 我说:“就是冲着在部队搞过新闻报道,我愿试试!” ·再恶的势力也要碰几下 既然主意已定,就开始紧锣密鼓地采访。没想到,采访的难度令人瞠目结舌...... 在当时的淮阳县,可以说是李华亭和郝瑞端两股力量较量的“战场”。 采访李华亭安排的当事人和线索,大多说李华亭如何好,郝瑞端如何坏。采访了20多个当事人,他们的说法如出一辙。后来,我绕过李华亭的“眼线”,单独去了齐老、大连、刘振屯、四通镇、郑集几个乡镇,采访了上百人,对粮损事件进行深入采访,对电视台所说的李华亭进行了解。大部分采访对象说,李华亭平易近人,不是个赖官,为淮阳县老百姓办了很多实事。 可是,采访郝瑞端涉及的单位就不一样了。到淮阳县粮食局采访时,堵在大门口不让进。一会儿,来了一辆警车把我们带到了当地派出所。几个警察很不友好地查记者证、查身份证,查为啥窜到淮阳采访。好则有李华亭的内线做接应,派出所的领导这次真是友好地把我们送上车。 这次很幸运,到大连乡粮管所采访就让人窝心。进粮管所采访很顺利,出粮管所时,我的面包车挡风玻璃被砸烂,四个轮胎上都有钉子。报警,警察出警说查查,粮管所的人都说不知道。后来,我花了元找来一部车,把真正的“烂面包”送到淮阳县城一家汽车修理厂。 有一次,我们去淮阳北关喝焦鱼汤,被五、六个不明身份的男子团团围住,先摔碎饭碗,再掀翻桌子。老板拎起菜刀要与这伙人拼命,我们外围的几个“保镖”(当地的几位朋友)也冲了过去,才躲过这一劫...... 在往后的采访中,我们的车辆和人经常被盯梢,甩“尾巴”也用尽了浑身解数。晚上不敢住在淮阳县城,不管早晚都要赶回周口市平原宾馆。因为这是周口地区行署的招待所,我们就看上了那里的治安好。 我们还变换不同的车辆,包社会车辆进行采访。整个淮阳县城都知道有记者来了,县上也有一条不成文的规定,凡是记者来采访一律不让进门,谁接受采访谁负责任。 不管怎样,在当时提心吊胆采访、绕道迂回采访的情况下,总拿到粮损事件雇凶杀人的第一手资料和证据。不管怎样,我们在淮阳能保住命已是万幸了。 采访郝瑞端更是困难重重,年6月8日,潜逃罗马尼亚数日的郝瑞端在郑州新郑机场被淮阳警方拘捕,后一直羁押在沈丘县看守所。 我们到公安采访,公安说移交给检察院了;到检察院采访,检察院说移送到法院了;到法院采访,法院说又退卷给检察院了。按照刑事案件的程序,在没有审理终结之前,一般是不让媒体介入的。 大概是年8月底,我与李华亭谈到采访不到郝瑞端的苦衷,他说可帮我想办法。第二天上午,李华亭告诉我到周口地区中级人民法院,与一位庭长前去沈丘县看守所。 到周口地区中级人民法院这位庭长办公室后,他反复打量我,眼光在我身上扫来扫去,让我很纳闷。 在去往沈丘县的路上,这位庭长对我说:“我找了一身法官制服,你凑合着穿吧,进看守所时你不要说话,你现在的身份是法官。” 就这样,我冒充法官进了沈丘县看守所,在提审室见到了郝瑞端。庭长提审完后,给我留下了半个小时的采访时间。 郝瑞端带着脚镣手铐,精神非常好,白色的衬衣很整洁,头发也梳得油光发亮,一看就是个讲究人。当我亮明记者身份时,郝瑞端显得异常激动。他说:“我的记者朋友很多,人民日报的XXX、中央电视台的XXX等等,我完全是被李华亭陷害的,我是河南省粮食系统的模范,是淮阳县经济改革的功臣......” 他向我叙述了粮损事件不一样的版本,他认为是李华亭的官僚主义和四通特别试验区的错误做法,导致了国家仓储粮的重大损失。对于雇凶杀人之事,他一直强调不知情...... 仓促的采访结束,给郝瑞端拍了几张照片。当他起身站起的那一瞬间,当听到脚镣撞击地板声音的那一刻,我突然觉得很忧伤、很凄凉、很怜悯,真想放弃这次采访计划! 现在回过头来看这篇稿子,个人感情色彩比较浓,不客观中立,完全被郝瑞端的负面素材带进了死胡同,片面地倾向李华亭一方。各方话语缺失,缺乏对生命的敬畏,缺乏对特殊采访对象的尊重。这是我记者生涯中的一大耻辱,这也是我心中永远的愧疚! 很多年后,几个朋友问我,李华亭给你多少好处?我明确地告诉他们,我没要他一分钱,没喝他一杯酒,没抽他一根烟。就是在年10月,我给时任周口市民政局党组书记、民政局长的李华亭打电话,让他帮忙安排我外甥去新疆轮台当了兵,这也是我唯一求他办的一件事。 ·再严的监管也要捅几下 经过一个多月的采访,我把粮损事件和雇凶杀人案串联成稿,共计一万多字,稿件能不能刊发又成了新问题。当时的省宣传主管部门明确指出,凡淮阳县粮损事件的报道一律不准刊发。 河南城乡经济报的领导遗憾地告诉我:“你这次可能白辛苦了,稿子有可能发不了,但也给你算任务。” 记者最悲催的事就是毙稿,更何况是冒着生命危险采写的稿件,我确实有点想不通。 本报发不了,我就采取外省突围,就把这篇稿件投给了《河北政法报》,该报在0年8月12日用整版的篇幅予以刊发。在全国影响很大,有30多家法制报转载此稿。 0年8月9日,“禁令”先从内部攻破,在省宣传部某副部长的帮助下,我找到了郑州晚报的主管领导。这位老新闻工作者看完稿件当即拍板刊发,因为郝瑞端雇凶杀人案已在8月8日开庭。当时还有一个重要原因,就是郑州晚报与大河报正在争夺省会的市场份额,需要重稿吸引读者的眼球。 0年8月10日,郑州晚报在《特别报道》栏目中重磅推出。在当时郑州晚报的影响力很大,接下来有多家报刊转载此稿。河南日报子报河南农村报也在0年8月15日掐头去尾转发了此稿。 河南城乡经济报看到本报记者的稿件被兄弟报刊发,已后悔不已。当即撤掉8月11日的部分稿件,比郑州晚报晚一天见报。见报时还冠以独家内幕报道,还在一版导读中这样写道:“本报记者齐鸣两个月就对此案做了详实的内幕调查,披露了大量鲜为人知的背景资料。” 就这样,省宣传监管部门的“禁令”被突破了,形成了先从省内开花的局面。当时的河南舆论宣传环境相对比较好,大河报的崛起就是得益于舆论监督报道。 在当时没有互联网的情况下,传统媒体的传播手段非常原始。比如,郝瑞端雇凶杀人开庭的信息,是我在15天前获悉的,我就写了一篇简单的“通稿”,打印装信封寄往多家报社。0年8月8日,形成了全国各地百家媒体记者云集周口采访庭审的“盛景”。 在郑州晚报刊发稿件不久,河南某行业报(现已停刊)用一个整版的篇幅发表《河南省淮阳县粮损事件真相》一文,直指我的文章失实,当时正处于郝案庭审没有宣判之际。这家发行量不过几千份的报纸,却大肆扩印报纸,在郑州市区和周口市区广为散发。后来,我将这家报社起诉到法院,因为他们的后台比较硬,法院不予受理,气得我与法官干了一仗。他们又通过省有关部门向我施压,报社也做我的工作不要再告。之后,又有朋友找上门做我的工作,想在河南混就多交朋友,少树仇家! 一天,河南省文联的一位领导,也是我多年的朋友,邀我到郑州金水路花园酒店吃饭。席间有几位陌生面孔,当介绍是某行业报的几位领导时,我感到很惊诧。当时,我的脑子全乱了,迫于老朋友的面子,迫于我在郑州孤立无援的处境,迫于争个高低又如何的意念,我闷闷不乐地喝了几杯酒,就这样与他们“握手言和”了...... 这篇稿子在全国广泛传播后,我的日子越来越糟糕。每天有十几个“要人头”的陌生电话,每天都有陌生人到报社找我,每天我的车后都有“尾巴”......恐吓、恐惧,把我逼成了“精神病”。出门之前观察周边动静,回到郑州出租屋的路上玩“迷魂阵”;白天不敢走马路,晚上不敢外出活动。也许是采访郝瑞端雇凶杀人案涉案太深,也许是害怕灾难降真临到自己头上。我的性格不怕事不怕死,但因为一篇稿子死于非命,也有违自己做记者的初衷,没有了青山,何谈有柴烧呢?总之,当时我就萌生了一个强烈想法:离开郑州,离开河南。 当时,李华亭建议我去澳大利亚,他儿子在澳有一农场可帮助我生存。我对李华亭说:“我不懂外语,也不懂农活,在国内都混不下去,出国更是白扯!” “犯事”的河南人有个“习惯”,三十六计走为上策,必选新疆。因为那里遥远边陲、地大物博、人烟稀少,便于“藏身”。到新疆去,到西部去,才有了“西部老齐”这个网名。 1年5月的一天,我坐上绿皮车离开了中原故土。到乌鲁木齐后,因这篇稿子与新疆法制报总编辑蔡宇知先生结缘,他盛情邀请我加盟新疆法制报。蔡总前几天刚去世,很感激他的知遇之恩,很感激新疆法制报这个平台,很感激新疆这片热土。在这里我开启了新生活,在这里留下我在新疆新闻界的精彩一笔。 这就是一个老记者的悲哀故事,这就是一位传统媒体人的悲惨命运,这也是传媒从业者的生活写照,这也是新闻理想的一曲悲歌...... 附图:河南淮阳粮损事件惊天大案 ——原河南省淮阳县粮食局局长郝瑞端犯罪实录 预览时标签不可点欢迎转载,转载请注明原文网址:http://www.henanshengzx.com/hnsh/12646.html |

------分隔线----------------------------

- 上一篇文章: 河南新闻广播大医生来了特别策划ld

- 下一篇文章: 没有了