|

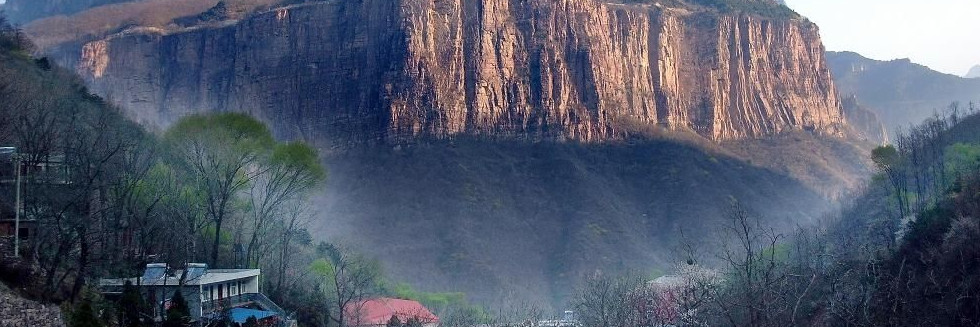

陈佳佳、杨昂 地图开疆清代国土测绘与主权边界的形成《康熙王朝》剧照:孝庄在地图上寻找家乡科尔沁一、地图之问年3月31日德国总理默克尔向中国国家主席习近平赠送了一幅德国人绘制的我国清代的一幅地图,由此产生了习近平的“地图之问”。默克尔赠送的中国地图是18世纪德国著名地理学家霍曼及其家族成员哈斯制作的地图,原图是法国地图学家德?安维尔(D?Anville)在年制作出版的《中国新地图》。而德?安维尔的地图又源自于清朝康熙皇帝的《皇舆全览图》。此图年由康熙帝下令编绘,以天文观测与星象三角测量方式进行测量,采用梯形投影法绘制,比例尺为四十万分之一。我国清代辉煌的地图成就,没能促进我国随后的测绘科技的发展,反倒成了为国外列强觊觎我国侵略我国的实用工具。年6月14日,习近平在中国科学院第十七次院士大会、中国工程院第十二次院士大会上对康乾年间的地图辉煌发出了“地图之问”:习近平年,清朝政府组织传教士们绘制中国地图,后用10年时间绘制了科学水平空前的《皇舆全览图》,走在了世界前列。但是,这样一个重要成果长期被作为密件收藏内府,社会上根本看不见,没有对经济社会发展起到什么作用。反倒是参加测绘的西方传教士把资料带回了西方整理发表,使西方在相当长一个时期内对我国地理的了解要超过中国人。这说明了一个什么问题呢?德国总理默克尔送给国家主席习近平年的中国地图习近平的“地图之问”,提示着清代科技发展、舆图制作与国家治理之间的内在联系。清代的地理测绘与舆图制作技术,如康熙时的《皇舆全览图》在当时世界上,在绘制技术和绘制规模上都居于世界领先的地位。后世地理学家翁文灏认为:翁文灏当十八世纪间,即欧洲各国大地测量亦尚未经始,或未完成。而中国全图乃己告竣。《皇舆全览图》的绘制前后耗时十几年,耗费大量的人力物力,清朝皇帝是基于何种目的,如此费力地去绘制全国的地图?是为了进行国家控制的政治目的,还是基于其他兴趣的?地图与国家控制有什么关系?地图与边界的控制又有什么联系?明乎此,则我们或能见及清代主权观念形成与边界控制的若干面向。二、早期近代的国家、国土及其边界尽管近于今日所用概念的“领土”、“主权”等术语兴起于近代以后,但在早熟的帝制中国,相似的观念早已产生。中国古人对版图的理解是:“国家有疆宇,谓之版图,版言乎其有民,图言乎其有地。”而作为版图的实物载体“地图”(“舆图”一词产生于汉代以后)与法律的关系,古人亦甚为明了。刘邦初入咸阳,萧何即广为搜集地图与律令文书,可见萧何已深知地图与律令对国家控制的重要性:“及高祖起为沛公,何常为丞督事。沛公至咸阳,诸将皆争走金帛财物之府分之,何独先入收秦丞相御史律令图书藏之。”17世纪以前,世界各国均没有明确的“领土”和“边界”概念。从17世纪到18世纪中叶,西方国家掀起划定边界、向近代化国家迈进的热潮,地图则作为一种证明国家领土范围的工具开始备受重视,这一时期的英、法、俄、西班牙等国都在最高统治者的支持下绘制了自己的地图,而中国清朝在其中居于相对领先地位。近代以来,在欧洲民族国家形成的历史与政治实践中,逐渐形成了近代主权观念,是否拥有明确的主权范围及地理疆界,不仅成为判断一个政权实体是否是“国家”的标准,亦成为判断其是否“现代”的标准。韦伯对“国家”的界定有三个要件:一、存在固定的行政官员;二、他们能够坚持合法地垄断暴力工具;三、他们还能在既定的地域内维持这种垄断。由第三个要件可见韦伯对国家的定义除了指出国家机器的作用之外,还包括一个固定的领土,及对这种领土的持续控制能力。安东尼?吉登斯(AnthonyGiddens)认为,现代民族-国家一个很重要的特征是有着非常明确的行政控制范围,而只有现代民族-国家的国家机器的行政控制范围才能与这种要求所需的领土边界直接对应起来,这意味着他非常强调在国家边界控制中,国家行政控制力量的作用。在一定地域内,要稳定和巩固对该地域的统治和管理,必须有足够强大的军事力量,而现代国家就是拥有这种军事力量,而且有强大的军事机器为其做保障的。所以在吉登斯看来,国家又可以被定义为:在一个固定的地域内,其统治有章可循,而且还能够随时动用军事行政力量去维护这种统治的政治组织。吉登斯认为一个国家的主权就是一个政治组织,它在有限的领土之内,有能力立法,有效地制裁其组成部分,垄断对暴力手段的处置权,控制与政府的国内政治或行政形式相关的基本政策,以及处置作为其岁入基础的国民经济成果。行使主权的重要表现之一为在固定的领土范围内进行垄断性的法律控制。现代社会是由现代的国家组成的,而传统国家,它的内部特征及相互之间的外部关系,都与现代国家不同。吉登斯认为:吉登斯在现代的地理学家看来,现代国家都是有着非常明确边界的行政实体,而传统国家则没有明确的边界。传统的国家的政治中心的行政控制能力非常有限。这样一来,传统国家对国内领土不是进行现代意义上的统治。传统国家只有边陲(frontier),而没有国界(boundary)。在吉登斯看来,现代国家的治理包含着与国界相联系的高度密集的行政等级体系。它凭借控制的扩展的方式,达到行政控制能力的集中,而国家的行政力量就是建立在这种高度密集的监控能力之上的。所以行政上高度统一和集中是现代国家一个重要的标志。它能够对业已划定边界或国界的领土主权进行垄断性的控制,并通过法律及国家机器的直接控制来长期维持和巩固。根据这个标准,吉登斯认为在传统帝国之间,哪怕有非常明确的人造建筑物显示出帝国之间的区隔,如罗马帝国的边墙与中华帝国的长城这样的建筑物,亦不能认为它们有边界的概念,盖其无法实现对其内外的有效控制。但是米歇尔.福柯(MichelFoucault)则敏锐地察觉到传统帝国治理术中已然蕴含着人们认为只有近代才有的那些治理技术。实际上近代国家间明晰的边界的形成,恰好是在东方帝国之间:福柯近代国家的边界出现于17世纪于那些庞大的欧亚帝国之间的边疆地区。在大航海时代以后,西方列强的全球扩张,在地理上逐渐与中国的扩张相接近,并最终在领土上直接接壤。在领土统治与管理的竞争中,清朝日益接受了西方的主权观念,并认识到对领土与国界的实际管辖与控制,是帝国竞争中的主要内容之一,于是开始试图建构起可以与竞争者相沟通的帝国疆域与边界概念。关于国家的边界,地理学家有很多的相关的讨论。现代地理学的奠基者之一拉采尔就构造出国界理论。他认为,“疆界”围绕着国家,由三个地带组成。其中两个地带为毗邻国家的边陲地域,另外一个地带,是使两个国家的社会和政治特征得以糅合在一起的“自主地带”。他还指出,国家的疆界必须像更接近其中心的区域一样,被看成是国家的重要组成部分。因为“国界”为国家力量的表征和尺度。他认为,疆界是国家的动态向度,凡是强大的国家均致力于扩张它的空间范围,而衰败中的国家则局限于自然地理上容易捍卫的疆域。从清朝鸦片战争之后,清朝国力衰弱,清朝的领土,主要是边界的领土,遭受帝国主义大肆侵犯,被迫割地的现象屡屡发生。国家的领土主权受到极大的侵犯,但在清前期,清国是以一个扩张帝国的面貌出现在内陆广袤领土的竞争场上的。因此从“边陲地带”探寻国家主权与法律控制的边界,是这一时期清代主权建构的主要面向,而舆图制作则是其中至关重要的手段之一。关于国界,有学者有两种区分,一是传统国家的“边陲”,二是现代国家的国界。“边陲”在政治地理学中有双重含义。既可以指两个或更多的国家之间具体类型的分界;还可以指一个国家中,人口聚居区与无人居住区之间的分界。从这可以看出“边陲”是属于国家版图之内的,只是该地区处于国家的边远地区,人口稀少,与中心区域隔得相对较远,国家中心区的政治军事控制的权威可能相对较弱。而现代国家的国界,就是使两个或更多的国家得以区分开来的地理上的分界线,也就是使国家的主权得以区分开来的分界线。在这个分界线以内的群体还是隶属于这个国家中央权力机构的日常的行政管辖范围。国界的确定是现代国家的一个重要特征,传统国家有边陲而无国界。现代国家对国界的治理,有着高度集中的行政等级体系,这种行政力量和监控力量,与这种要求所需的领土边界直接对应起来。而这种行政力量与监控能力的实施,表现了国家对主权的充分行使。只有当国家对其边界的领土进行垄断性的主权控制,包括定界、勘界、边界地图测绘、对边界进行法律管理和法律监控,才称得上是现代的国家。这一观点为近代中国史学界所采纳,如顾颉刚即认为传统中国,甚至是直到近代民国时期的中国,亦尚未形成明晰的边界概念。年,顾颉刚在著名的论文《中华民族是一个》中呼吁:顾颉刚……务使一方面杜绝帝国主义者的阴谋……使得中原和边疆可以融为一体,使得将来的边疆只是一条国土的界线而不再是一片广大的土地……但以今日之新见,配合新出清代地理测绘与舆图制作之史料,似可认为,在清代的国家实践中,以明确疆界为目的“近代国家建构”的活动至少可以上推到康熙朝。三、清朝之边界与边界观顾颉刚对传统中国的边疆与边界的这个著名论断,为顾氏以后的诸多历史地理学家所认可,这种观点若置之于更早的历史时期,当有相当道理,惟至清代康熙朝以后,已经开始显著地改革。边境概念逐渐形成,边界亦逐步明晰。实际上,即使是在没有足够精良的手段进行领土与国界测绘以前,至少在观念上,清朝是明确知道固定的国界是两个主权国家之间政治、法律的分水岭的。清朝是一个历史悠久的官僚体制的国家,拥有各种权力去划定一个国家的领土面积。清朝与其他东亚邻国的外交关系记录中多次提到确切的国界。例如,清、越之间即曾产生有划界之争,年,清朝和越南之间发生领土纠纷时,就提到该争议地区自古以来就是中国的领土:“谕军机大臣等、临安府所属六猛地方。久隶版图。从前安西黎维祁阮光平时。两次恳请申画地界。俱经驳饬有案。今该国兴化镇目、忽递送传词。欲其外附。实属无知妄为……”而清朝在年和年,曾2次拒绝了安南国王关于划定边界的请求,并认为,清朝和安南之间的边界,是沿着云南省,属于自然边界,不用重新划定。史料记载:“据富纲奏安南国呈送咨文一件。内称有内地游民混越占认界址,改名内隶,申请分画等语……殊属不知事体。安南与临安边境接壤,中外界址,本自井然,并无淆混。至沿边六猛地方,自隶入版籍以来,迄今百数十载,历年久远,所辖寨名粮额,均有册籍可稽,无从混入尔国所管夷地。且尔国所属之界址,如果未清,必系尔国之土民,藉端影射,希图漏尔国租税。祇应自行察核,不应向内地呈请申画也。况天朝抚绥万国,似此边界毗连处所甚多,从未有因地界不清。率请申画者,今尔国如此渎请,皆缘僻处遐荒,不谙礼法所致……念尔国臣事天朝,素称恭顺,是以不即具奏。今将边境版籍所载六猛管辖各寨落,开单明白宣示。即知云南省之沿边疆界,天然判分,本无未清。而该国所请申画之为冒昧也……”由此可见,当时清朝方面认为中越边界已然明确划分,无需以边界模糊为由重行分割。清、缅之间亦有同样性质的界务纠纷,年,清朝官员直接告诉缅甸国王,中缅之间的边界是十分清楚的,并认为缅甸的地方官对中外边界很无知。这个领土争议到年还没有得到解决,清朝认为中缅边界地区有固定的边界,坚决地拒绝了缅甸地方官员关于中缅共同管辖该争议地区的提议:“……伯麟奏接到缅甸四大万头目来文,饬令永昌镇府驳回缘由一摺。所办甚是。边徼地方设有定界,断无天朝外夷均相管辖之理。该督以该大万此次禀帖所开九龙江地方原是天朝与该国所管之地。实不成话……”所谓“边徼地方设有定界”,证明在当时清朝官员来看,由于已经经过精良的国图测绘,早已形成明确国界,所谓“边陲”并非与“模糊”正相关的一对概念。如果说中越、中缅关系中对国家疆界的认识还带有传统朝贡体系的特征,清朝与英国、葡萄牙在澳门的界务之冲突与辩论,则体现出清朝将其领土观与边界性质的界定纳入近代西方标准或试图与其接轨,以为本国领土之合法性证明的努力。清朝与英国之间,亦有类似领土争议。年,清朝皇帝给两广总督下了一道圣旨,这道圣旨是为了解决当时英国军队非法占领中国澳门问题而发的,里面就清楚明白的声明,中国外藩自有一定疆界:“谕军机大臣吴熊光等奏,英咭唎国夷兵擅入澳门一事。英咭唎国夷人藉称大西洋国地方被法兰西占踞。该国因与大西洋邻好,恐西洋人之在澳门者被法兰西欺阻贸易。辄派夷目带领兵船前来帮护。所言全不可信,而且断无此理。现在先后到船九只,皆带有炮械火药等物,竟敢湾泊香山县属鸡颈洋面。并有夷兵三百名公然登岸。住居澳门三巴寺、龙嵩庙、分守东西炮台。实属桀骜可恶。该督等现将该国夷船停止开舱。派员剀切晓谕,俟夷兵退出澳门方准起货。并称该夷人若再延挨,即封禁进澳水路,绝其粮食。所办尚是但究竟如何严切晓谕及现在作何准备之处。,全未奏及,所办太软。边疆重地,外夷敢心存觊觎。饰词尝试,不可稍示以弱。此时如该国兵船业经退出澳门则已,如尚未退出,吴熊光即著遴派晓事文武大员前往澳门,严加诘责。以天朝禁令綦严,不容稍有越犯。大西洋与法兰西彼此构衅,自相争杀,原属外夷情事之常,中国并不过问。即如近年缅甸暹罗二国互相仇杀,节经叩关求援。大皇帝一视同仁,毫无偏向。至于中国外藩,自有一定疆界。试思中国兵船从无远涉外洋向尔国地方屯劄之事。而尔国兵船辄敢驶进澳门,登岸居住,冒昧已极。若云因恐法兰西其侮西洋,前来帮护。殊不知西洋夷人既在中国地方居住,法兰西焉敢前来侵夺,以致冒犯天朝。即使法兰西果有此事,天朝法令具在,断不能稍有姑容。必当立调劲兵大加剿杀,申明海禁。又何必尔国派兵前来代为防护。若云洋匪未净,欲思效力天朝,尤属无谓。海洋盗匪屡经剿办,不过东窜西逃。既经兵船四路擒拏,不日即可歼尽余孽,又何藉尔国兵力乎。看来竟系尔国夷人见西洋人在澳门贸易,趁其微弱之时,意图占住。大干天朝厉禁矣。尔国臣事天朝,平素遣使进贡,尚称恭顺,乃此次无知冒犯,实出情理之外,本当即行拏究,姑先明白晓谕。尔若自知悚惧,即速彻兵开帆,不敢片刻逗遛,尚可曲恕尔罪,仍准尔国贸易。若再有延挨,不遵法度,则不但目前停止开舱,一面即当封禁进澳水路,绝尔粮食,并当调集大兵前来围捕,尔等后悔无及。如此逐层晓谕,义正词严,该夷人自当畏惧凛遵。吴熊光等仍当密速调派得力将弁统领水陆官兵整顿豫备。设该夷人一有不遵,竟当统兵剿办,不可畏葸姑息。庶足以伸国威而清海澨。此于边务夷情大有关系。该督抚不此之虑,而唯鳃鳃于数十万税银往复筹计,其于防备机宜、全未办及。吴熊光、孙玉庭均懦弱不知大体,且吴熊光充当军机章京有年,曾经擢用军机大臣,尤不应如此愦愦。吴熊光、孙玉庭著传旨严行申饬,伊等此次来摺。仅由马上飞递,亦属迟缓。此旨著由五百里发往。著吴熊光等即速遵照办理。并传谕常显知之。”从此谕令明显看出,皇帝对外国人占领中国澳门领土的愤怒和坚决予以斥退的决心。在清朝的官方文献中,有很多称为“领土”的词语,比如中国汉字国家的“国”,就象征着一块有拥有人口、防御武力以及土地的封闭边界线的土地。这些词语表明一个国家的中央政治权威控制下的固定陆地和水域。上文提到的英国军队入侵澳门,清朝皇帝的圣旨中,清朝皇帝明确表示葡萄牙人在澳门,是在中国地方居住。并且明确表明“澳门系天朝地界”,并指责英国军舰,明明知道澳门周围的海域是“中国海面”,还擅自侵犯。这表明清朝皇帝内心认定英国军队在澳门是一种“擅入内地”行为,是一种私自入侵中国领土的行为。从侧面也可见,清朝把他们的政治和军事权力范围控制在一个精确的地域上。清朝明确表示“领土”的含义在乾隆帝颁布的一道圣旨可见。年,乾隆皇帝拒绝了英国要求割让中国的两个岛屿作为贸易站点的请求,圣旨这样写道:“天朝疆界严明,从不允许外藩人等稍有越境,尔国欲在京城立行之事,必不可行。又据使臣称于求相近珠山地方小海岛一处,商人到彼,即在该处停歇,以便收存货物一节。尔国欲在山海岛地方居住,原为发卖货物而起,今珠山地方既无洋行,又无通事,尔国船只既不在彼停泊,尔国要此海岛地方,亦属无用。天朝尺土俱为版籍,疆止森然,即岛屿沙洲亦必划界分疆,各有专属。况外夷向化天朝交易货物者,亦不仅尔英吉利一国,若别国纷纷效尤,恳请赏给地方居住、买卖之人,岂能各应所求,且天朝亦无此体制。”乾隆帝的回答可谓斩钉截铁,对外国人的领土主张进行严格控制,折射出清朝统治者的疆域观与边界意识的明确。之所以在18世纪末期以后,清朝对领土、疆界的国家控制能以一种以了然于胸的态度进行界务谈判、磋商,与从康熙朝时既已着手进行的大规模、长时间、高标准进行的国图测绘与舆图制作活动是密切相关的。四、绘制主权:舆图制作与主权建构在帝国疆域扩张,国家治理日渐巩固的过程中,频发的边界纠纷,严重扰乱边界秩序,这促使清朝统治者开始北京白癜风高等专科医院杭州白癜风医院

|

------分隔线----------------------------

- 上一篇文章: 论述治黄地图的发展历程与启示

- 下一篇文章: 连载邓州风物志之家故园老地方上