|

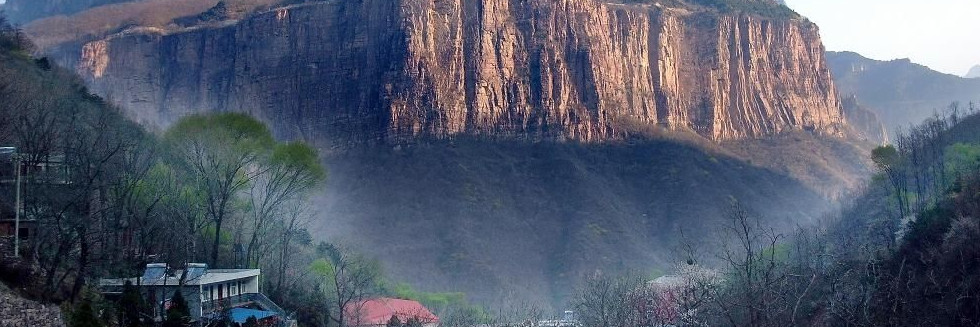

10月10日讯近日,内地互联网曝光一组疑似东风41洲际弹道导弹列车的照片。利用铁路机动的优点,东风41能在全国进行机动,只有这样才能扩大部署范围、同时实现隐蔽,使其真正具备有效的核反击能力。 该组照片显示,疑似东风41导弹列车有数列白色车身,车体呈圆形,其中一节车厢的长度更是其他车厢的一至两倍。 东风31铁路版已试射多次 图:导弹列车机动性高,容易隐藏于隧道和铁路网。 有美国媒体去年12月曾报道,中国在西部地区进行了一次在铁路列车发射洲际弹道导弹的试验,认为中国正推动建设和部署难以追踪的轨道发射版东风41导弹,这标志中国战略武器开发达到一个新的里程碑。 有军事专家指出,东风41最多可携带10个弹头,射程可达公里,是中国对外公布的最强大的洲际弹道导弹之一,加上全向攻击的能力,打击范围基本覆盖全球,足以威胁美国全境。 最新一期出版的《汉和防务评论》报道,中国河南信阳火箭军旅司令部的建设已经基本完工,准备部署新型的东风41洲际弹道导弹。 《汉和》指出,信阳基地有巨大的导弹库房、检测库,2个装检场。在通常情况下,火箭军的装检场只有1个。此外,导弹库房长度达到米,宽度50米,内部区隔为6个单位,每个单位长度为53米,宽度22米。这样大型化的导弹库,在其他基地从未发现过,因此判断这里极有可能驻防6枚东风41。 《汉和》此前报道称,中国正同时研制东风31和东风41两型洲际弹道导弹的火车运载发射型号,虽然借鉴了俄罗斯的铁路机动洲际导弹经验,但在发射方式的理念上还是有所区别。类似俄罗斯铁路机动发射车还在研究之中,尚未部署到东风41上,而东风31的铁路机动发射已试验多次。 河南路网四通八达防御强 打开中国地图可以发现,信阳地处内陆腹地,位于大别山和桐柏山之间,又是中国重要的陆路交通枢纽─南北是京九线的重要节点,东西是沪西线的重要站点,东风41不管是机动式部署还是固定阵地部署,均有很好的生存能力:如果是公路机动部署,这里四通八达的高速公路网可便于其向任何方向机动,让敌方无法掌握其行踪;如果是铁路机动部署,两大交错的铁路网有利于其随时出击,最重要的是由于地处两大山脉之间,平时的导弹列车可以待机于铁路隧道之中,不但十分安全而且更容易逃脱敌方的第一次核打击后生存下来;如果是固定基地部署,设置在山区的发射井可以更好的保护东风41的安全。 还有一点十分重要,信阳东部是中国设防最严密的东部战区,为了防止外军突袭三峡大坝和内陆核基地,中国军方在这一带部署了强大的防空火力网,这为东风41基地的安全提供了保障。 8节车厢组成末日列车 图:疑似东风41导弹列车有数列车身\网络图片 导弹列车正式名称是“军用铁道导弹系统”,由于搭载洲际弹道导弹,故被称“末日列车”。6年2月,中国二炮洲际弹道导弹列车亮相央视新闻联播;7年2月,东风31型洲际导弹列车再度亮相。央视曝光的导弹列车包括发射控制车厢、指挥车厢,运载车厢;指挥车车厢安置了一部动态显示屏幕和会议室,发射车厢显示控制按钮由多人操作。导弹列车车厢与普通列车没有区别。整个发射系统由6至8节车厢组成,能发射东风31型洲际弹道导弹,射程超过公里,可搭载多枚15万吨当量的分导式核弹头。(资料来源:百度百科) 东风41或上高铁美卫星无法追踪 图:国庆假期,中部战区空军导弹某团的官兵,以公路、铁路两种方式,完成部队集结,全装奔赴练兵场 据《汉和亚洲防务》报道:最使美国感到不安的是,中国东风41开始采用铁路机动部署模式,而且还可能是世界上第一种采用高铁机动部署的洲际弹道导弹,这将使美国的侦察卫星无法追踪。 《汉和》称,美国情报部门相信是乌克兰向中国传授了铁路部署导弹技术,这一点也仅是猜测,因为由相对要求严格的公路载车转向更为宽松的铁路载车,并没有多少技术难度,中国参考一下前苏联的技术也仅是防止多走弯路。而且对于中国来说,应用高铁的导弹载车,也许比前苏联的普通铁路导弹载车要求更严,因为密布的高压线既是动力来源也是安全隐患,如何在发射时保持电力供应和发射后安全撤离都需要认真应对。据称,铁路版东风41的发射准备时间为10至15分钟左右,这个时间段内敌方即使发现了,也没时间应对。 4列导弹列车堪比1艘核潜 《汉和》指出,按照一些猜测的说法,如果中国开始部署铁路机动型东风41,那么,一辆高铁列车上将设置4枚导弹,这可能就是一个发射营的规模。由四列导弹列车组成的一个导弹旅,将能携载16枚东风41导弹,按每枚导弹搭载6枚核弹头计算,一个导弹旅就有96枚导弹打击不同的目标。而中国最新的型战略核潜艇也是携带16枚巨浪2A型导弹,这种导弹也有3至6个核弹头的搭载能力,如果按最大数算,也是具有一次投掷96枚核弹头的能力。因此,一个东风41铁路机动导弹旅,在打击效能上与一艘型核潜艇几乎相当。(来源:CN强国网) 北京治疗白癜风中医医院白癜风专家在线欢迎转载,转载请注明原文网址:http://www.henanshengzx.com/hnxw/5736.html |

------分隔线----------------------------

- 上一篇文章: 河南那么大,何以游栾川

- 下一篇文章: 河南地图看了30年,居然没发现这9大秘密